教師、學員自我介紹、對課程期許

課程導覽

本班FB社團

製作通訊錄 姓名

電話 Email Facebook 使用相機廠牌型號

劉春生老師

Email:adamfew6066@gmail.com

劉春生老師FB帳號

https://www.facebook.com/ezartliu

拍攝本班合照

用相機拍什麼:

紀念照、紀錄照、作品

-

家人 (表情、成長過程 )

-

出遊

(紀念照、到此一遊、個人、團體、全家福 、大頭貼)

-

活動

(場景、佈置、團體、個人特寫、道具 )

-

生態、動物、花卉、

-

風景

(山水、晨昏、水面倒影、溪瀑、星軌、特殊地形)

-

建築物、古蹟、廟宇、教堂

-

紀念物品

(平面可翻拍或掃描)

-

漂亮可愛的飾品、玩偶、家飾

-

美食佳餚

-

藝術創作

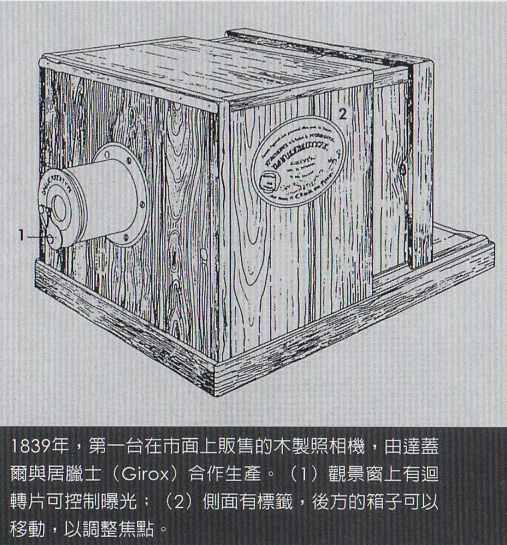

攝影簡史--摘自維基百科

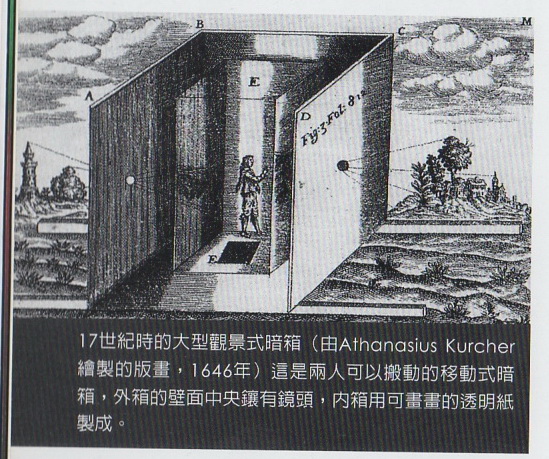

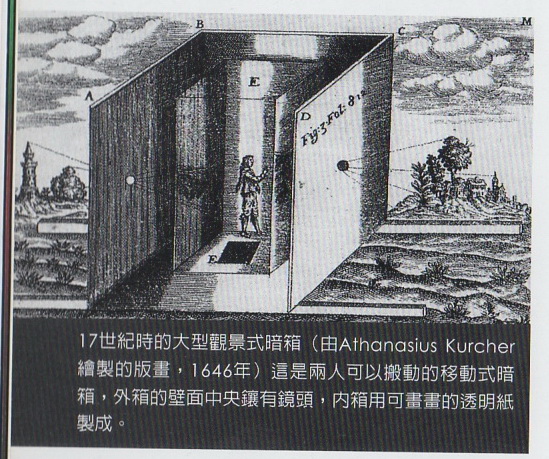

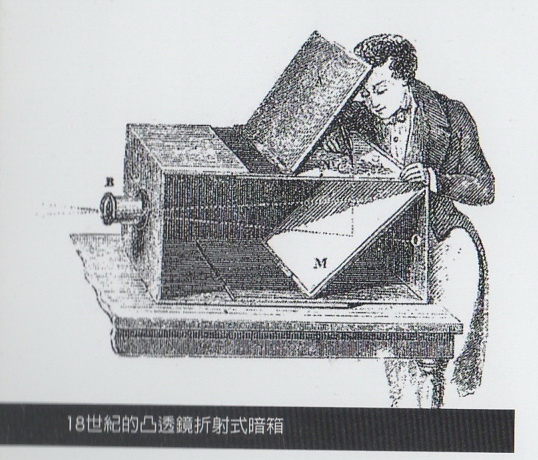

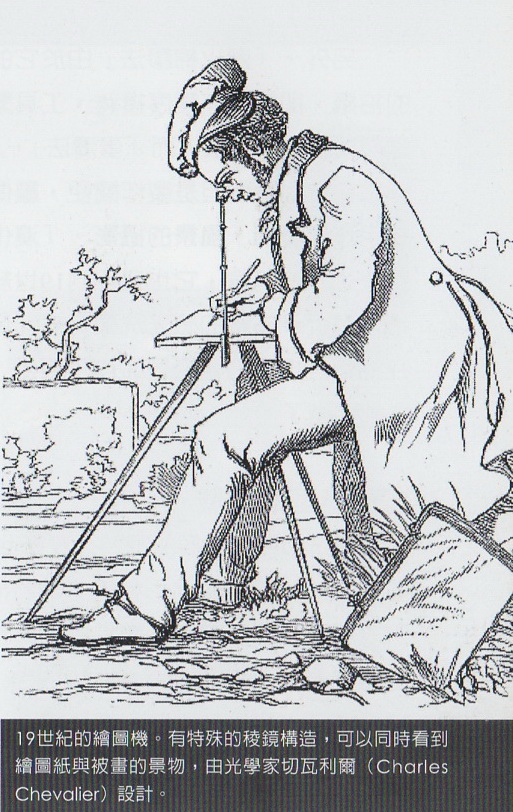

早在十六世紀,藝術家們就利用

照相暗盒(camera

obscura)來記錄光影。這種早期的照相設備並不能產生出照片,它只是利用一個黑暗的屋子的一堵牆上的孔,將外面的景物投射到平面上。實際上,整個屋子就構成了一個

針孔照相機。而照相暗盒英文原文(camera

obscura)的字面意思就是「黑暗的屋子」。

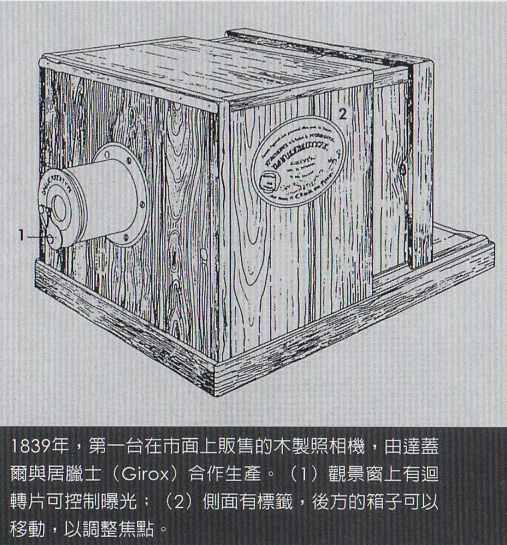

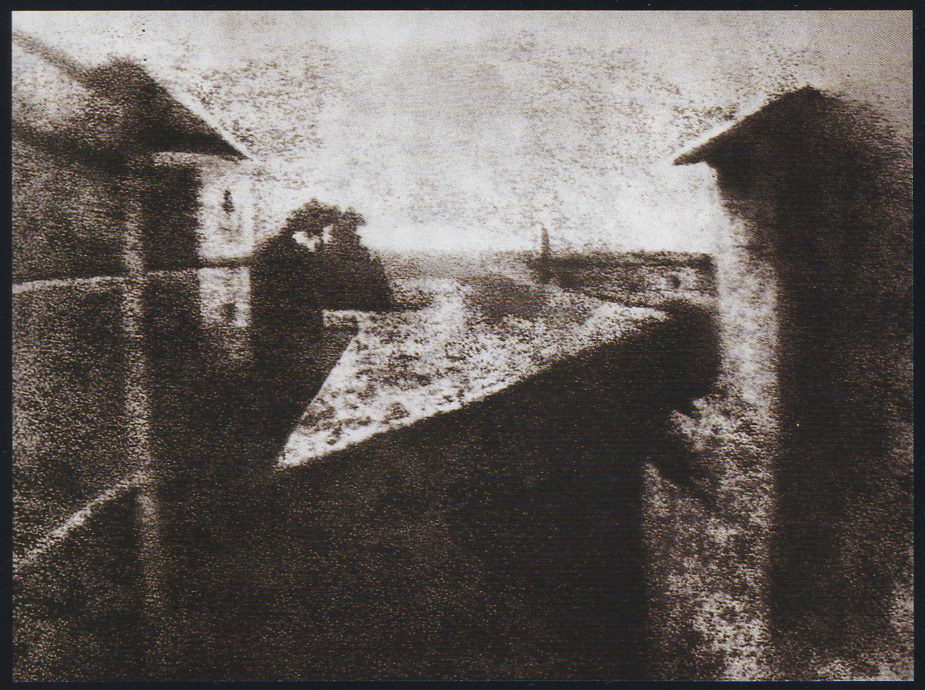

歷史上第一張攝影照片是在1826年由法國人

約瑟夫·尼塞福爾·尼埃普斯(Joseph Nicéphore Nièpce

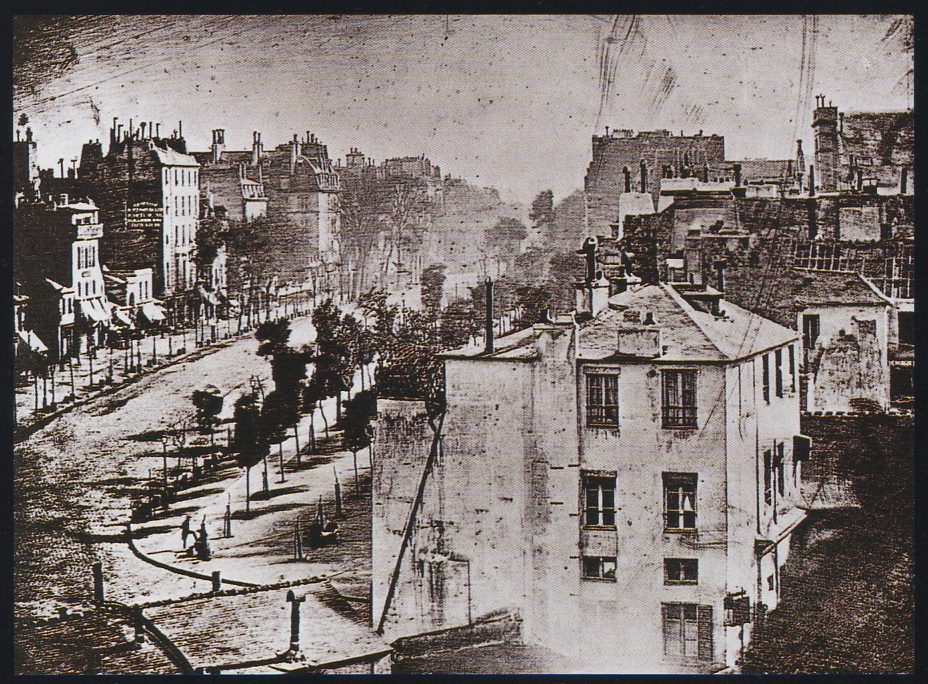

1765-1833)在瀝青上拍攝完成的,但其沒有最終完善這一技術便去世;他的合伙人法國畫家

路易·雅克·芒戴·達蓋爾(Louis Jacques Mand Daguerre

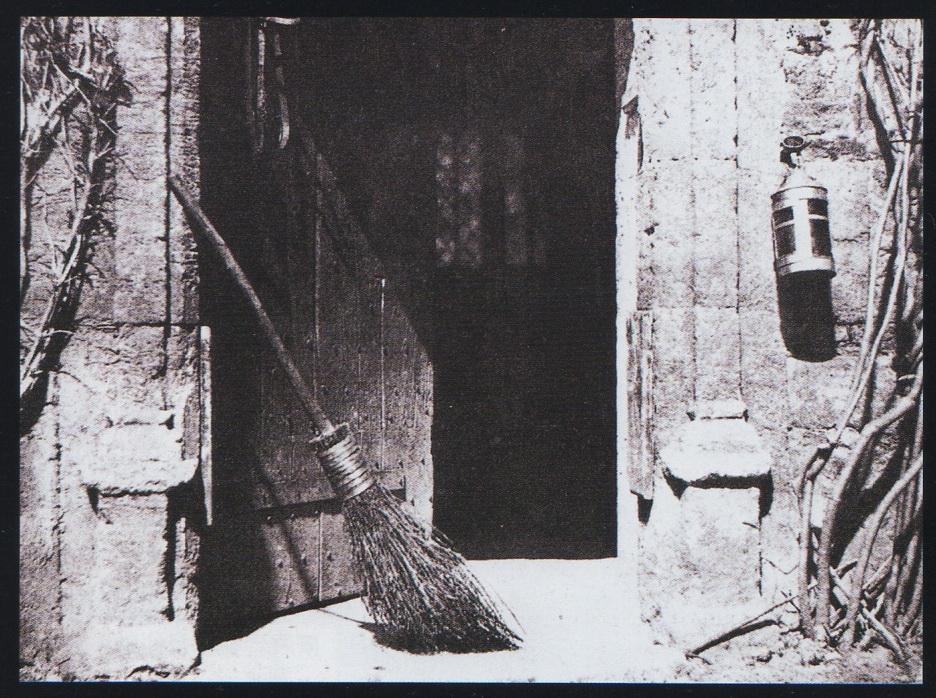

1789-1851)在其成果基礎上發明了銀版攝影法,並於1839年8月由法國政府宣布獲得攝影術專利。現在的寶麗來相機仍使用著與銀版法類似的攝影方法。作為另一個重要的創始人,英國人威廉·亨利·福克斯·塔爾博特

(1800-1877)於1841年發表了

卡羅式照相法,由此產生了可被多次複製的底片,奠定了現代攝影負轉正的攝影工藝流程。

1914年,德國「徠茲」顯微鏡工場設計師奧斯卡·巴爾奈克嘗試製做使用電影膠片雙倍規格的(24×36毫米;135型)相機(電影片規格為18×24毫米),並於1924年開始銷售萊卡相機(Leica)。135規格日後成為最為普及的膠片規格,它大大縮小相機體積,使得攝影主流轉向紀實攝影,並迅速被大眾接受。

數位相機技術在20世紀中後期開始在特種領域進行研究,在上世紀末進入民用市場。1995年,柯達發布了消費型數位相機DC40,標誌著數位相機民用市場的啟動。隨著數位技術和網際網路應用的進步,攝影更深入的融入社會生活,數位音樂播放器,行動電話等數位化產品開始配備攝影功能,拍攝的圖片可以用彩信等方式無線傳播,攝影開始多元化發展。

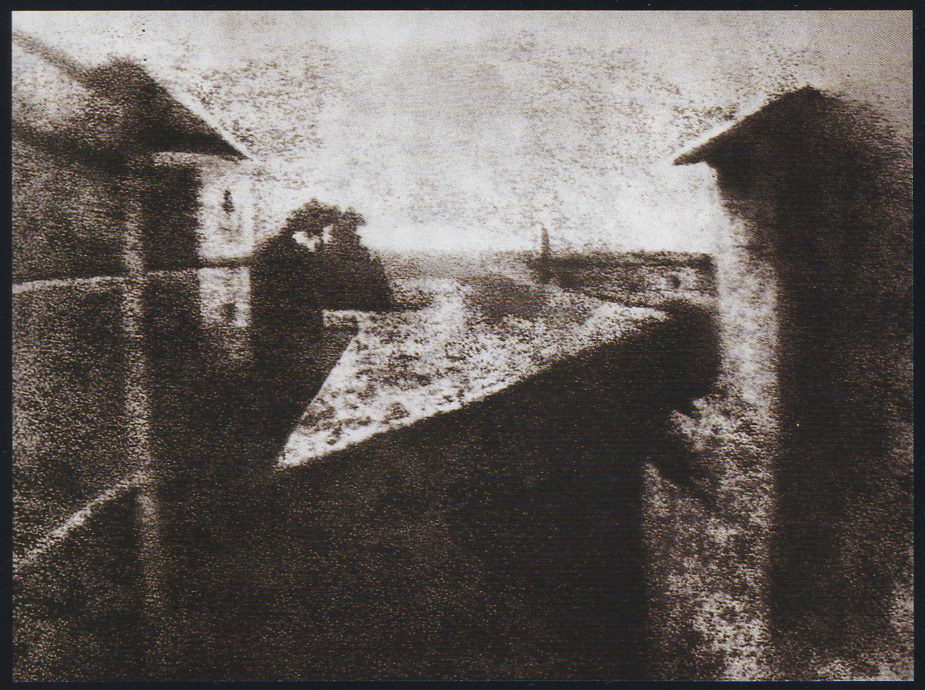

尼爾皮斯 Joseph Nicéphore

Nièpce 窗外的景色 照像製版作品 1827年

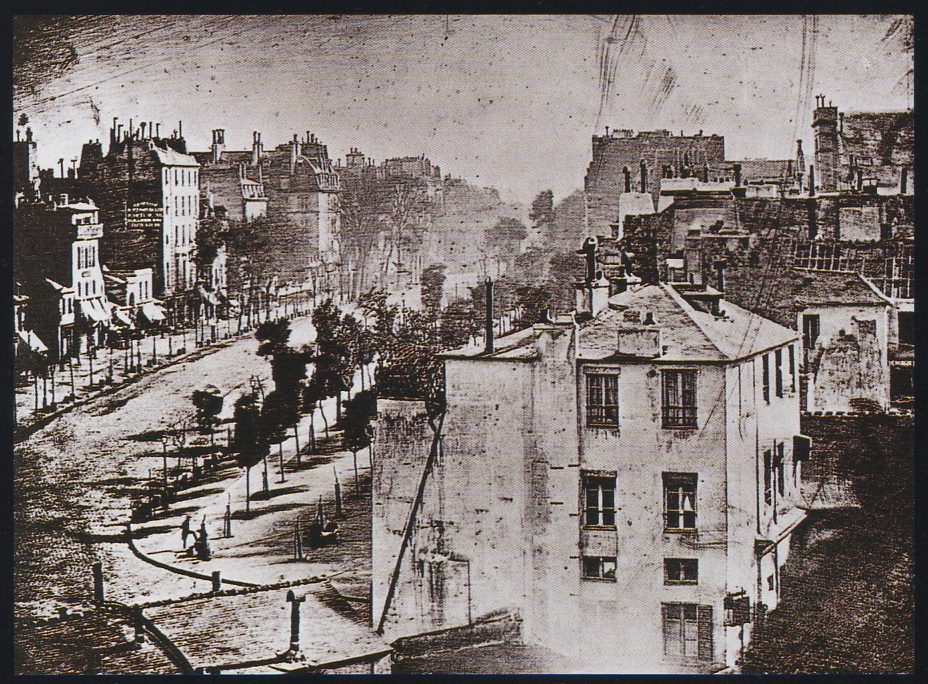

達蓋爾Louis

Daguerre 巴黎聖堂大道 達蓋爾法 1839年

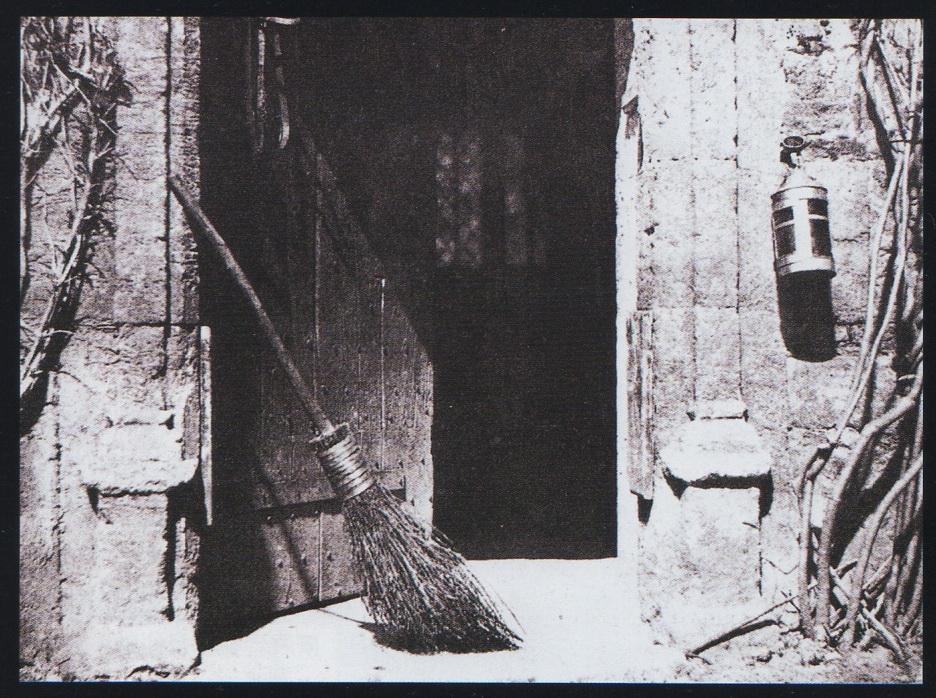

W. H. Talbot 開著的門

卡羅法 1843年

Adolphe Braun 碳粉法

約1865年

教師作品賞析

劉春生老師FB帳號相簿

https://www.facebook.com/ezartliu/photos

何謂數位影像?畫素、品質、如何觀看(電腦、手機、電視、投影機、iPad)

概念模式:數位影像 vs. 傳統影像

雖然數位相機和傳統相機本身外表看起來非常相似,但是數位影像的影像紀錄原理和傳統影像算的上是天壤之別。關於這個方面,我們可以從兩個不同的層面來探討:影像紀錄元件和影像呈現方式。

影像紀錄元件:傳統底片 vs. 感光元件

我們都知道,在傳統攝影的模式下,影像的紀錄是光源透過傳統相機的鏡頭,將拍攝當下實際的影像反射在底片上,形成一個實際影像的”映像”。在這一連串的動作中,都是以”光源”的掌控為主要紀錄因素,加上底片上藥水的配合,將拍攝時實際的影像”曝光”在底片上。

”底片”也就是紀錄影像的媒介。既然拍照過程中”光源”和”曝光”是造成照片可以顯影的最主要原因,所有的原理都是經由非電腦的機器模式紀錄,而相機上的電子或是電腦的設備皆只是處於輔助的功能。

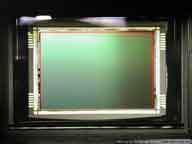

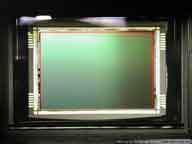

但是到了數位影像,這個”光源”和”曝光”的模式卻被徹底改變。我們知道,數位相機和和其他電腦產品一樣,說穿了,就是電腦0與1的結合。雖然一樣將實際影像透過鏡頭將光源反射紀錄在媒介上,但是媒介卻是數位相機的CCD或是CMOS感光元件而非傳統相機的底片。傳統模式下的底牌已經不再使用。然而影像紀錄媒介的不同,同時造成了對於光源的敏感度的差異,直接影響到紀錄影像時候的數據。

數位相機CCD

傳統相機(鏡子下為底片)

影像呈現方式:照片與電腦觀賞

除了紀錄的媒介不同之外,影像的觀賞模式也有了絕大的改變。在傳統攝影的領域裡,要能夠看到經由相機紀錄下來的影像,只有底片和照片兩種模式。一般稱底片為負片,直接觀看負片上的影像頗為吃力,尺寸也不夠大,所以通常都會經由專業沖洗出照片來,方便觀賞。

但是到了數位影像,觀賞的模式卻有著明顯的改變。數位影像,如之前所提到的,是電子設備感光元件紀錄影像的模式,所生成出來的檔案為電腦檔案,所以可以直接經由電腦螢幕上觀看,不需要經過專業的沖印服務來顯現紀錄的影像。這樣的方便性,可以算得上是數位影像顛覆傳統影像的一大創舉。原來我們拍攝好的底片,一定要經過底片沖洗和相片沖印的服務才能夠看得到,但是現在只要將數位影像檔案由電腦螢幕上播放,馬上可以清楚看見。就是因為這樣的方便性,讓許多消費者在短期之內,放棄了原來的傳統攝影模式而投向數位的懷抱。

除此之外,數位影像的觀賞模式,也造就了影像分享的方便性。現在的網際網路如此發達,數位影像的使用者不但可以藉由不同電腦設備看的到影像,也可以經由網際網路將數位影像檔案傳輸給親朋好友。不論是跟身在遠方的親戚,還是幾乎每天見面的同事分享,都可以經由不同的網站架構(例如:網路相簿)或是E-mail,將每一刻美好的回憶分享給大家。這也是數位影像風靡的原因之一。

要了解數位影像,不外乎從數位影像解析度著手。之前提到,數位相機紀錄影像的媒介為感光元件(CCD或是CMOS),而這些感光元件紀錄影像的單位就叫做”像素”。像素的細膩度,直接影響了影像本身的清晰度,也和數位影像檔案的大小有確切的關係。

數位影像解結構

一般來說,數位影像本身在紀錄的時候,有高、寬、深三個層面。影像高度和寬度是決定影像大小的關鍵,而深度則是決定影像層次的重要一環。我們可以把這樣的概念當作一個積木方塊來想像。積木的長與寬,也就是積木的平面面積越大,能夠容納的色彩資料也就越多。如果每一個積木本身是一個顏色的色塊,平面上的積木越多(也就是平面面積越大),我們能夠組合成的圖形就越細膩。

但是,就算積木平面再大,也只是二次元呈現,無法突顯影像的層次。這個時候,影像的深度就非常重要。我們希望所有影像看起來都是立體的,所以數位相機感光元件在紀錄影像的時候,會將影像本身的層次感利用影像檔案的深度來表現。影像的深度,直接的影響了影像本身的色彩層次感。簡單的說,有了影像的深度,我們才能夠清楚的知道影像中物品和人物在拍攝時候的先後順序和光影深淺,並且創造出立體呈現的感覺:

基本的數位影像檔案,必須擁有這三個基本層面,才能夠算的上是一張基本”可以看”的影像檔案。缺少了深度,影響整體就會顯現的不夠立體。

什麼是畫素

Pixel, 中文稱之為畫素(也有人將畫素與點統稱之為像素),就是從英文Picture

Element取名而來。畫素本身是數位影像的紀錄單位,決定影像本身的細膩度。就像之前提到的積木比喻,許許多多的畫素像積木一樣組合起來,就是數位影像檔案。

畫素一般通用在於數位影像紀錄時候,並不適用於輸出時檔案的計算。因為感光元件本身的紀錄模式為紀錄拍攝當下的影像,將之以畫素為單位方式紀錄,之所以所有數位相機的紀錄單位都是以畫素為標準。我們常常聽到的三百萬或是四百萬畫素數位相機,就是相機本身一張影像紀錄的最大紀錄值。

除了畫素之外,您可能也常常聽到PPI這個名詞。到底什麼是ppi呢?ppi的原名為Pixel Per

Inch,就是在一平方英吋裡面出現的畫素數量。這個概念與之前提到的影像高寬深度有密切的關係。想想看,若在一平方英吋裡面能夠紀錄越多的畫素,影像本身的細膩度當然越高。

說到這裡,您可能會問,既然已經有了畫素為單位,為什麼還要英吋呢?道理其實很簡單。畫素是數位相機感光元件紀錄時的單位,與實際上我們所常用的單位並不相同。在轉換輸出的時候(螢幕輸出或是列印輸出),仍然要有一個控制單位來進行計算,才能夠確認輸出時的影像解析度。一般的掃描器都是以PPI做為單位,而數位相機則是以總畫素這個較為簡單清楚的模式來做單位。

除了ppi,您可能也聽說過dpi這個專業用詞。事實上dpi與ppi在概念上非常相似。PPI是Pixel Per Inch,那dpi就是Dot Per

Inch。DPI一般被引用在印表機等輸出設備上,原因是印表機的輸出模式為在紙張上”點”的列印,所以我們用dpi來做單位。市面上我們常常看到不同印表機有著不同的dpi,例如1200dpi或是2800dpi,就是表達此印表機能夠列印出的細膩度。

因為dpi和ppi的因素與關係,同樣一個數位相片檔案可能會因為輸出設備的不同,而在同樣輸出的尺寸出現不同的細膩度。比如說,一張從網路上下載4 x

6的72dpi影像,在300dpi的列印設備上就會顯得模糊。這個現象是因為檔案本身為72dpi的解析度,要把同樣的照片使用較高密度的300dpi列印設備輸出,等於要原來每平方英吋裡面的72個像素填滿到300個的位置,所輸出的相片自然就沒有那麼清晰。

ppi和dpi都屬於專業的名詞,我們在一般的情況下是不大需要知道他們之間的互動。但是,我們仍然在這裡提供dpi與ppi的換算方式給有興趣了解的朋友做參考:

|

對等公式: |

|

|

(ppi) x (ppi) x 輸入實體高 x 寬 = (dpi) x (dpi) x

輸入實體高 x 寬

若要將一張3 x 5的照片經過掃描後輸出成為6 x 10的照片在300dpi的印表機上列印:( (6 x 10)

/ (3 x 5) ) x (300)

= (2 x 2) x 300

= (2 x 300)

= 600

ppi = 600 |

|

數位影像大小和尺寸

除了dpi和ppi的設定值會影響照片輸出列印的效果外,檔案的大小和影像尺寸也是直接影響影像檔案的重要因素。現在市面上販賣的數位相機多為300萬以上的畫素,但是因為使用者的需求與拍攝目的的不同,數位相機本身都可以讓使用者設定不同的影像紀錄尺寸和大小。有些使用者會為了儲存張數多寡的關係,將紀錄影像的大小調低。這樣固然可以節省記憶卡上的空間,但是若日後要輸出列印成為較大尺寸的照片,恐怕會有照片不清晰(也就是鋸齒狀)的情況出現。

數位影像紀錄大小和輸出關係

正如我們一直強調的,在數位的概念裡,影像的大小是非常重要的。紀錄時太小的檔案,若日後有需要沖印放大,輸出的影像的品質將無法達到可以被接受的標準。到底相機像素和可以輸出的尺寸有什麼樣的互動關係,在這裡,我們用另外一個公式為大家說明:

|

總畫素 |

解析度 |

輸出尺寸

(最佳品質) |

使用設備 |

|

31萬 |

640 x 480 |

2.1 x 1.6 |

手機 / 網路視訊設備 |

|

123萬 |

1280 x 960 |

4.3 x 3.2 |

部分手機 |

|

216萬 |

1800 x 1200 |

6.0 x 4.0 |

入門數位相機 |

|

315萬 |

2048 x 1546 |

6.8 x 5.1 |

|

|

432萬 |

2400 x 1800 |

10.0 x 7.5 |

一般數位相機 |

|

613萬 |

3040 x 2016 |

12.7 x 8.4 |

DSLR專業數位單眼相機 |

根據上面的表格顯示,一台613萬總像素的數位相機,最高可以拍攝的影像檔案尺寸為3040 x 2016解析度。若直接換算,在最佳品質下可以輸出12 x

8的照片,而在肉眼可以接受的情況下可以輸出到12 x 18。但若使用者在拍攝的時候將解析度降到1800 x 1200,則在最佳狀況只能輸出 4 x

6的尺寸,而肉眼可以接受的放大尺寸大概是6 x 8。

數位影像紀錄和檔案大小關係

紀錄檔案時候使用高解析度固然是為未來放大輸出考量,但是檔案的大小也隨著解析度的提高而增加。一般來說,解析度越高的數位影像,因為紀錄的像素多,檔案中所儲存的資訊也相對提高,造成檔案也越大。一般128MB的記憶卡,若是以600萬像素的數位相機拍攝(”Fine”影像紀錄設定值),大概能夠儲存到35張左右的影像,也就是大約一張影像3.6MB左右的大小。以此類推,若是使用300萬像素拍攝,大概能夠拍攝的就是70張左右。

當然,這個數據並不是一定的。一般較為高階的數位相機都可以讓使用者自行設定影像的品質,通常是以”Fine”、”Normal”、”Basic”等等來代替設定值得名稱。這些設定也因為影像紀錄的細膩度不同而造成檔案大小的區別。實際的情況要根據每一台數位相機的不同來認定。畢竟,以現在的情況來說,在所有廠牌中沒有一定共同的標準。

除此之外,影像顏色的多寡也會影響影像紀錄的檔案大小。一張黑白的影像,檔案就會比彩色的影像來的小。這個原理跟之前提到的影像深度有關。黑白的影像因為沒有顏色,整體影像深度比起多種彩色的影像來得少,整體的檔案大小就沒有彩色的那麼大:

一般的數位拍攝的情況下,我們不需要徹底了解數位影像檔案大小的型成;但是就後期影像校正和影像分享來說,在拍攝時候先預定拍攝的目的和分享的途徑,可以讓使用者提前準備未來的工作,省略些許的麻煩。但是不論如何,我們需要記得的是,紀錄影像時候使用的像素越高,檔案就越大,可以紀錄在同一張記憶卡的影像就越少。若必須要以最大的解析度來拍攝,建議最好準備另外的記憶卡,以防止拍到一半時突然發現記憶卡沒有空間而被迫坎掉檔案的機會。

數位儲存和檔案格式

既然是數位影像,影像的檔案必然是電腦可以讀取的格式。但是,就像其他所有的電腦檔案一樣,數位影像的格式繁多,而且每個格式的使用目的都不相同。我們先來看看目前數位影像所使用的格式和比較:

|

檔案

格式 |

支援色彩 |

壓縮 |

網頁 |

備註 |

|

RAW |

RGB / 256色 / CMYK |

|

|

最大原始紀錄檔案 |

|

TIFF |

RGB / 256色 / CMYK |

|

|

多為印刷輸出使用 |

|

EPS |

RGB / 256色 / CMYK |

有 |

|

適合印刷輸出使用 |

|

JPEG |

RGB / CMYK |

有 |

可 |

最常見格式 |

|

GIF |

256色 |

有 |

可 |

適合網頁,8 bit索引色 |

|

BMP |

RGB / 256色 |

|

|

PC常見格式,適合視窗作業 |

|

PICT |

RGB / 256色 |

有 |

|

Mac專用格式 |

|

PSD |

RGB / 256色 / CMYK |

|

|

支援圖層,Adobe Photoshop格式 |

|

PNG |

RGB / 256色 |

有 |

可 |

較新的格式 |

當然,除了上述的這些格式之外,也有許多較為少用到的格式,我們在這裡就不多提。每種格式都有不同的特性,甚至不同的壓縮模式,直接影響檔案的大小和最佳瀏覽的媒介。

一般數位影像壓縮和儲存最常使用的格式大多為JPEG。使用這種格式是因為JPEG支援壓縮,可以把一張原來10MB的檔案壓縮成為2MB,同時保有影像的細膩度。一般數位相機機種都可以以這種格式紀錄,並且在紀錄影像的時候直接壓縮成為JPEG檔案格式。專業單眼數位相機則多提供了RAW或是TIFF的紀錄格式,方便專業人士多用途的使用。

JPEG格式壓縮與好處

之前提到,JPEG是大多數數位影像使用者最常用的檔案格式,原因在於檔案可以壓縮,方便節省硬碟或是記憶卡空間。雖然JPEG的影像可以壓縮成為不同的品質,但是檔案的大小也會根據壓縮而變動。以下為同一張照片JPEG檔案格式不同壓縮的結果:

|

|

|

|

JPEG檔案格式,壓縮12

(最高品質),223kb |

|

|

|

|

由以上的兩張照片,我們可以清楚的看出右邊那一張鴨子的身體稍微的不清楚,也有鉅齒狀出現。這是因為右邊的照片是選擇JPEG壓縮1的格式。您現在看到的是在網頁上的呈現,若是將這兩張照片列印輸出,您將會看到更大的差異。

無論是網路上傳輸的速度,或是電腦上讀取考量,壓縮到品質越低的JPEG影像檔案將越小。但是,不可避免的,得到了檔案小的好處,同時也失去了檔案的品質。但是如何取決,則要看當下影像檔案的用途。

如何觀看(相機螢幕、電腦、手機、電視、投影機、iPad)

無論使用何種裝置,皆須透過儲存裝置,記憶卡、讀卡機、隨身碟、與電腦連線、網路傳輸等,視各種不同的使用時機及場合,數位時代有符合各種使用可能的裝置